トップページ > カテゴリー「電車・バス・交通機関」 での検索結果(1680件ヒット)

まもなくスタートします・・・

木材運搬=八代市。狭い五家荘の山道でトラックやバスの対向車が接触しないように譲り合って熊本の製材所に運んだ (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和33年11月10日

撮影:1958年11月

木材運搬=八代市。狭い五家荘の山道

新植柳橋工事=八代市。上流にあった旧橋が、度々の洪水で桁が落ちたり変形し車両通行ができなくなり国道3号が渋滞。新しい橋の橋脚、橋台が同時着工された。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和33年04月07日

撮影:1958年4月

新植柳橋工事=八代市。上流にあった旧橋が、度々の洪水で桁が落ちたり変形し

大島行きの客舟=八代市。現在は石油基地や工業団地になっているが、当時は小さな舟が瀬渡ししていた (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和33年03月12日

撮影:1958年3月

大島行きの客舟=八代市。現在は石油基地や工業団地になっている大島

キハ58系「ひかり」 (中村弘之氏撮影) 撮影日:昭和33年03月

撮影:1958年2月

キハ58系「ひかり」 (中村弘之氏撮影)

白川鉄橋のC58 (中村弘之氏撮影) 撮影日:昭和33年03月

撮影:1958年2月

白川鉄橋のC58 (中村弘之氏撮影)

植柳橋補修=八代市。球磨川は流域の暮らしを助けているが、洪水時には「暴れ川」となり橋が流され交通も寸断された。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和32年10月18日

撮影:1957年10月

植柳橋補修=八代市。球磨川は流域の暮らしを助けているが、洪水時には「暴れ

客馬車の馬にエサやり・金剛干拓=八代市 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和32年07月01日

撮影:1957年7月

客馬車の馬にエサやり・金剛干拓=八代市 (麦島勝氏撮影)

金剛干拓の客馬車。客馬車は県道を走る定期バスと接続し、利用者にも好評だった。当時、新聞、テレビでも紹介され、遠いところから乗りに来る人もあった=八代市 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和32年07月01日

撮影:1957年7月

金剛干拓の客馬車=八代市

金剛干拓の客馬車。日奈久町の観光馬車を譲り受け、干拓地を走っていた=八代市 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和32年07月01日

撮影:1957年7月

金剛干拓の客馬車=八代市

金剛干拓の客馬車。高植本町北区の出発から弥次の分校前を過ぎると直線コースで干拓入口に到着。馬車はひづめの音も軽やかに走った=八代市 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和32年07月01日

撮影:1957年7月

金剛干拓の客馬車=八代市

馬車通学=芦北町。カッパカッパ蹄の音も高らかな馬車の荷台に乗り、登校する小学生。道々で飛び乗るのですぐ満席になった。女生徒は恥ずかしいといい乗らなかった様だ。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和32年04月17日

撮影:1957年4月

馬車通学=芦北町。カッパカッパ蹄の音も高らかな馬車の荷台に乗り、登校する

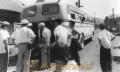

木炭バス故障=高森町。職場のレクリエーション、高千穂旅行でエンジントラブルが発生。木炭ガスが燃料で、坂道が多い路線のため乗客が心配そうに眺めていた (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和31年10月12日

撮影:1956年10月

木炭バス故障=高森町。職場のレクリエーション、高千穂旅行でエンジントラブ

工場巡りのSL=八代市。八代市には製紙、繊維、セメント、アルコール工場の製品や原材料を運ぶ専用の引込線路があり市内の東西を運転していた。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和31年10月01日

撮影:1956年10月

工場巡りのSL=八代市。八代市には製紙、繊維、セメント、アルコール工場の

貨物列車=長陽村。立野駅からの阿蘇路は、急勾配(33/1000で九州一)でその度に線路を切替えてSLは運転される。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和30年11月10日

撮影:1955年11月

貨物列車=長陽村。立野駅からの阿蘇路は、急勾配(33/1000で九州一)

貨物列車=長陽村立野。立野駅からの阿蘇路は急斜面をスイッチバックと云う珍しい方法で上り下りする。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和30年11月10日

撮影:1955年11月

貨物列車=長陽村立野。立野駅からの阿蘇路は急斜面をスイッチバックと云う珍