トップページ > カテゴリー「八代」 での検索結果(1722件ヒット)

まもなくスタートします・・・

舟遊び=八代市。八代海近くの舟だまりまで対岸の古城町の子どもたちは海苔舟に乗って遊んだ。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和29年09月15日

撮影:1954年9月

舟遊び=八代市。八代海近くの舟だまりまで対岸の古城町の子どもたちは海苔舟

入植宅地での建築がはじまるのに排水路が未完成な所もあり、人海戦術で頑張って作業した。右上の山は大鼠蔵山=八代市の金剛干拓 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和29年09月10日

撮影:1954年9月

入植宅地の排水路工事=八代市の金剛干拓

立ち入り禁止の表示・金剛干拓。入植者の建物や工事が進むので一般の見学などが邪魔にならないように掲示板が立った=八代市 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和29年09月10日

撮影:1954年9月

立ち入り禁止の表示=八代市の金剛干拓

新聞少年=八代市。新聞配達の人々の労苦は今も昔も変わりないが、強いて比較すると道路、雨衣、服装がある。番傘をさし、ぬかるみの道を裸足で配達する新聞少年。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和29年06月29日

撮影:1954年6月

新聞少年=八代市。新聞配達の人々の労苦は今も昔も変わりないが、強いて比較

採蜜作業=八代市。菜の花、レンゲ、ミカンなど季節の花を求めて日本の各地を廻る養蜂の人たちは時々遠心分離機を利用して蜂蜜を採取すると付近には甘い香りが漂う (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和29年05月11日

撮影:1954年5月

採蜜作業=八代市。菜の花、レンゲ、ミカンなど季節の花を求めて日本の各地を

昭和空撮63 松江城町・北の丸町一帯=八代市 撮影日:昭和29年04月30日

撮影:1954年4月

掲載日:2011-11-11

昭和空撮63 松江城町・北の丸町 八代宮=八代市 昭和29年

薪を背負って山帰り=八代市。お風呂や炊事の燃料などに使う木の小枝をぎっしり肩に背負って山を降りるおばあさんと幼い女児は家路を急いだ (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和28年10月27日

撮影:1953年10月

薪を背負って山帰り=八代市。お風呂や炊事の燃料などに使う木の小枝をぎっし

建築前の地固め=八代市。家や倉庫を建てる前の作業。基礎は親類知人、近所の人たちが地固めを行った。木柱を滑車につなぎ、高く上げて落下させ、地面を固める昔ながらの作業 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和28年10月15日

撮影:1953年10月

建築前の地固め=八代市。家や倉庫を建てる前の作業。基礎は親類知人、近所の

航海の準備=八代市。遠洋航海に出発するので漁具の用意に忙しい。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和28年10月10日

撮影:1953年10月

航海の準備=八代市。遠洋航海に出発するので漁具の用意に忙しい。 (麦島勝

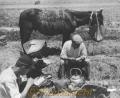

お昼時=八代市。農業機械が無い時代。牛馬は大切な労働力で家族同様に飼育されていた。弁当を食べる時には、馬にも飼い葉を与えていた (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和28年10月08日

撮影:1953年10月

お昼時=八代市。農業機械が無い時代。牛馬は大切な労働力で家族同様に飼育さ

客馬車とボンネットバス。終戦後、馬車がお客を運んでいたが、速度が早く座席も多いボンネットバスが登場した=八代市 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和28年10月01日

撮影:1953年10月

客馬車とボンネットバス=八代市

閻魔様開帳=八代市本町。子どもたちは、おじいさん、おばあさんから悪いことをしたら閻魔大王から地獄にやられるよ、と聞かされて育った (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和28年08月16日

撮影:1953年8月

閻魔様開帳=八代市本町。子どもたちは、おじいさん、おばあさんから悪いこと

馬車とバス新旧交代=八代市。戦後、金剛干拓の工事が始まり「客馬車」がのどかに走った。その後、お客さんが3~4倍乗れる「バス」が登場すると惜しまれながら姿を消した (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和28年07月20日

撮影:1953年7月

馬車とバス新旧交代=八代市

井出さらい=八代市。田植え前の農業用水路の掃除。ごみや草、藻が切られ田植え前の準備が各地区毎に行われた。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和28年05月26日

撮影:1953年5月

井出さらい=八代市。田植え前の農業用水路の掃除。ごみや草、藻が切られ田植

紙芝居=八代市紙芝居のおじさんが拍子木を鳴らして町内をめぐると、子供たちが集まり飴を買い、食べながら紙芝居を見た (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和28年04月20日

撮影:1953年4月

紙芝居=八代市紙芝居のおじさんが拍子木を鳴らして町内をめぐる