トップページ > カテゴリー「阿蘇地方」 での検索結果(2868件ヒット)

まもなくスタートします・・・

帰り道=阿蘇鍋の平。秋は牧野の草刈「干し草つくり」の仕事は夕方まで続き、子供は牛の背に乗せられ家路についた。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和50年11月01日

撮影:1975年11月

帰り道=阿蘇鍋の平。秋は牧野の草刈「干し草つくり」の仕事は夕方まで続き、

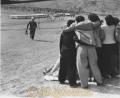

記念撮影=阿蘇町。職場の阿蘇旅行の思い出に記念写真を撮影することになり、セルフタイマーのジーと云う音に大急ぎのカメラマン。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和50年10月10日

撮影:1975年10月

記念撮影=阿蘇町。職場の阿蘇旅行の思い出に記念写真を撮影することになり、

高森線のC12型機関車=高森町。C12型機関車は、立野~高森間で活躍した (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和49年04月24日

撮影:1974年4月

高森線のC12型機関車=高森町。C12型機関車は、立野~高森間で活躍した

草刈りの帰り道=阿蘇町。草刈りの帰路は、牛馬の背に刈り取った草を乗せて山を降りるのが阿蘇の秋の風物詩だったが、トラクターに変わってしまった。時代の流れを感じた。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和48年10月01日

撮影:1973年10月

草刈りの帰り道=阿蘇町。草刈りの帰路は、牛馬の背に刈り取った草を乗せて山

わら屋根の家=西原村。珍しい「わら屋根」の下でひなたぼっこの子供たちや犬がのどかに遊んでいた (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和48年03月20日

撮影:1973年3月

わら屋根の家=西原村。珍しい「わら屋根」の下でひなたぼっこの子供たちや犬

草ソリ遊び=阿蘇町。阿蘇は四季を通じて魅力がある。子ども連れのお父さんたちは草千里の原っぱでソリ遊びを楽しんだ (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和43年05月05日

撮影:1968年5月

草ソリ遊び=阿蘇町。阿蘇は四季を通じて魅力がある

放牧=一宮町の豆札牧場。国道57号を一の宮町から坂梨の峠を過ぎ、左へ行くと、豆札牧場がある。牛馬の熊本県畜産牧場があり、100頭以上が広い斜面で自由に行動していた (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和40年05月01日

撮影:1965年5月

放牧=一宮町の豆札牧場。国道57号を一の宮町から坂梨の峠を過ぎ、左へ行く

やまなみハイウエー。九州横断道路が開通、バス旅行などの観光客が増加した=一の宮町 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和39年11月20日

撮影:1964年11月

やまなみハイウエー=一の宮町

やまなみハイウェー開通=一の宮町。待望の別府、瀬の本、阿蘇を結ぶ九州横断道路(やまなみハイウェー)も開通し観光客が増加した。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和39年11月15日

撮影:1964年11月

やまなみハイウェー開通=一の宮町。待望の別府、瀬の本、阿蘇を結ぶ九州横断

やまなみハイウエー開通=一宮町。東京オリンピック開幕の年。阿蘇~別府を結ぶ九州横断道路(やまなみハイウエー)が開通し、根子岳や千枚田を背景にひっきりなしに観光客が行き来した。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和39年11月15日

撮影:1964年11月

やまなみハイウエー開通=一宮町。東京オリンピック開幕の年。阿蘇~別府を結

牧草の種まき=一宮町。阿蘇郡一の宮町馬場豆札牧場で、県職員の大滝典雄氏の指導により畜産農業に新しい技術が導入され、阿蘇に適した品種改良の牧草の種まきがあった (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和38年08月01日

撮影:1963年8月

牧草の種まき=一宮町。阿蘇郡一の宮町馬場豆札牧場で、県職員の大滝典雄氏の

豆札牧場=一宮町。畜産農業に新技術が導入され、広大な原野は牧野に変わって行く (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和38年08月01日

撮影:1963年8月

豆札牧場=一宮町。畜産農業に新技術が導入され、広大な原野は牧野に変わって

草千里と観光バス=阿蘇町。観光シーズンになると、県内外からいろんなバスが訪れ草千里付近はひっきりなしのにぎわい。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和36年05月03日

撮影:1961年5月

草千里と観光バス=阿蘇町。観光シーズンになると、県内外からいろんなバスが

登山馬車=阿蘇町。ロープウェイのできる前は、5~6人乗りの登山馬車で火口付近まで行き、後は歩いた。馬は帰りの客を待つ間、飼い葉を食べての客待ち。 (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和36年03月01日

撮影:1961年3月

登山馬車=阿蘇町。ロープウェイのできる前は、5~6人乗りの登山馬車で火口

高森峠の道=高森町。宮崎、大分方面に行くにもこの峠を通った。九十九曲り峠と云っていたがヘヤピンカーブの連続。バスや木炭、米俵などを曳いた馬車の新旧交代も近い (麦島勝氏撮影) 撮影日:昭和35年11月08日

撮影:1960年11月

高森峠の道=高森町。宮崎、大分方面に行くにもこの峠を通った。九十九曲り峠